明心空間

概況

設計團隊:鄧麗堅 蔣賢妹

建成時間:二〇二一年五月

委託方 :黎小姐

建築面積:一百二十八平方米

工程地點:廣州

設計記要

這是一處以傳播中國傳統文化為理念的多功能場所

方位

項目位於天盈廣場東塔55樓,所在單元座東南向西北,玻璃幕牆采東南面景觀,可俯瞰橫亙東西的珠江,遙望對岸風光。

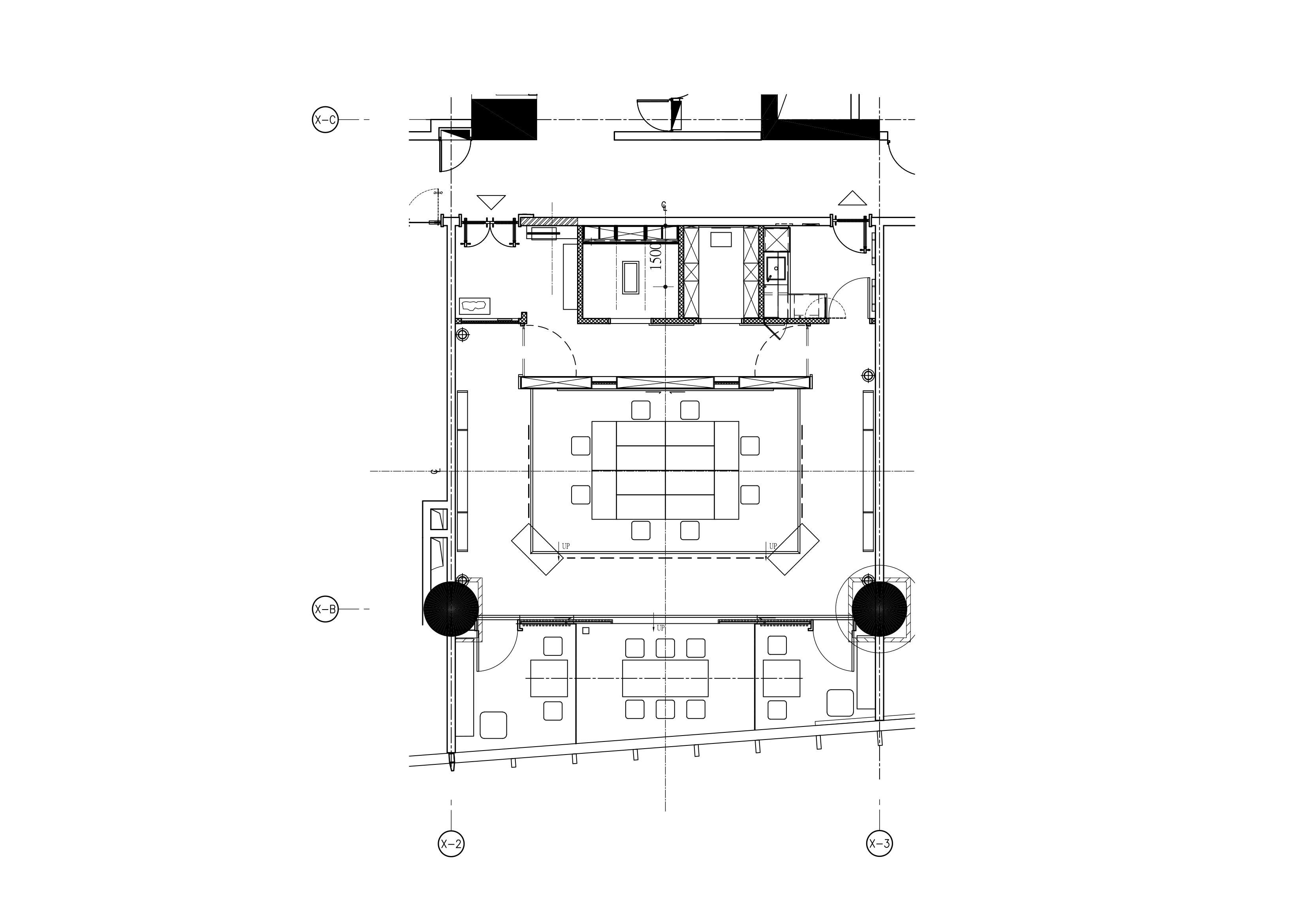

室內格局

以場地中線為景觀主軸,採用三層遞進式空間規劃,環逥式路徑貫穿之:由入口經玄關入,左轉接遊廊,再經接待服務區逥轉至中部,矩形的淺池狀

多功能區即現眼前。拾級而下,此處倚隔牆為背,取勢逆轉,徑向幕牆外部景觀;臨幕牆區域,中部為多功能工作間,兩間諮詢室分列兩側。若循原路徑向右,則逥轉至入口起始端作結。

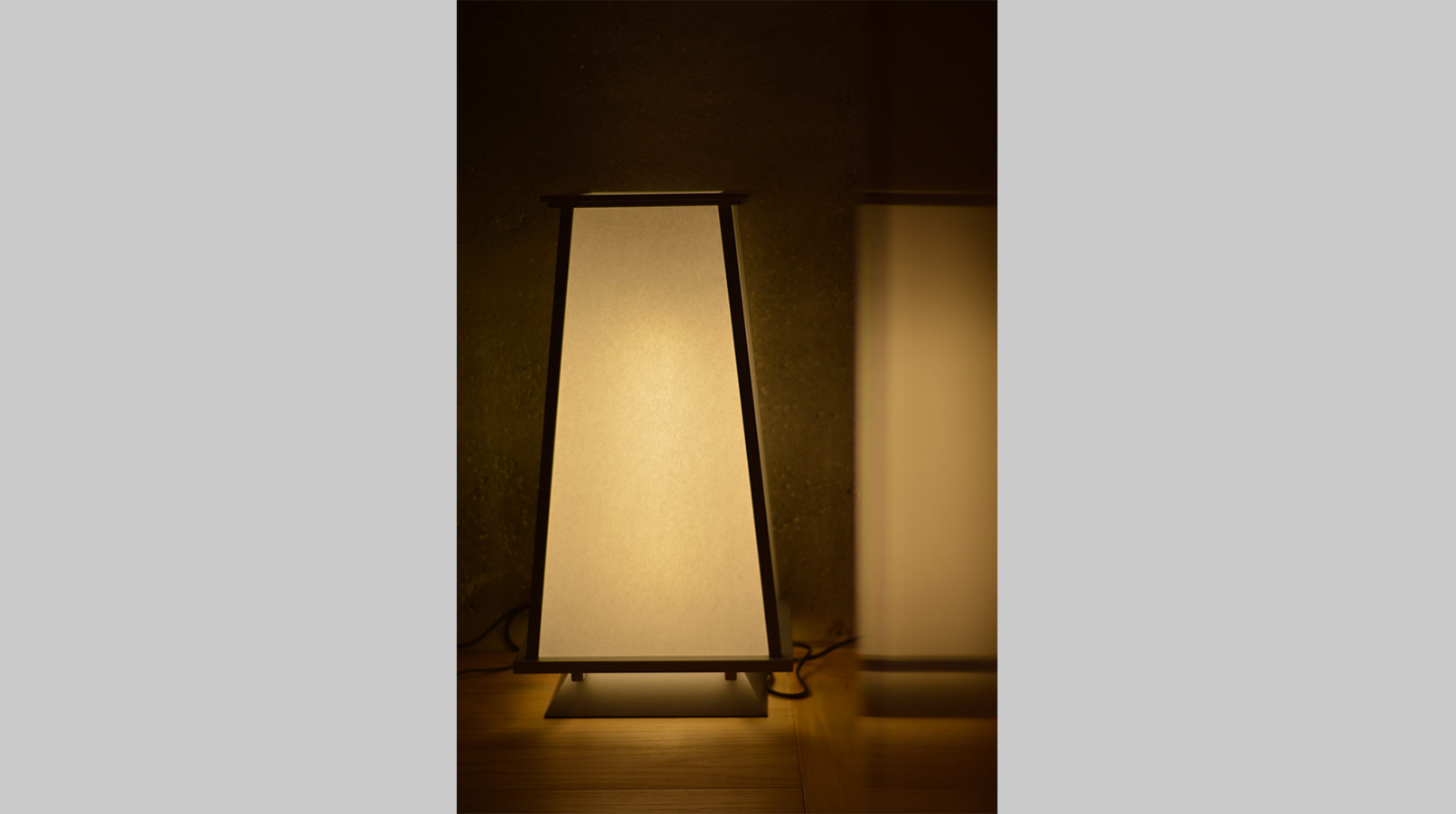

採光及照明

室內的採光與空間遞進體驗一致,入口稍亮,餘下則由晦而明。為強化這種秩序,在隔斷的類型上採用了豎向格柵這種常見的形式,但配合對透光率的控制,每處的格柵的排布密度及構造尺寸有所區別。多功能區域採用隱蔽的電動捲簾,在需要時啟動對空間進行二次分隔,捲簾則為半透光材質。以上的運用預期達成多種形式的﹁光過濾﹂組合;主要的人工照明採用了單一的隱蔽式筒燈,但依照泛光和聚光區別使用,所有光源色溫為2700K,模擬傳統建築中﹁燭光﹂的效果。多功能區域另設調光裝置進行控制。此外,特別定制了兩款借力傳統樣式的燈具,分別為多功能區作﹁壓腳﹂的落地燈以及為諮詢室作主體照明的吊燈。

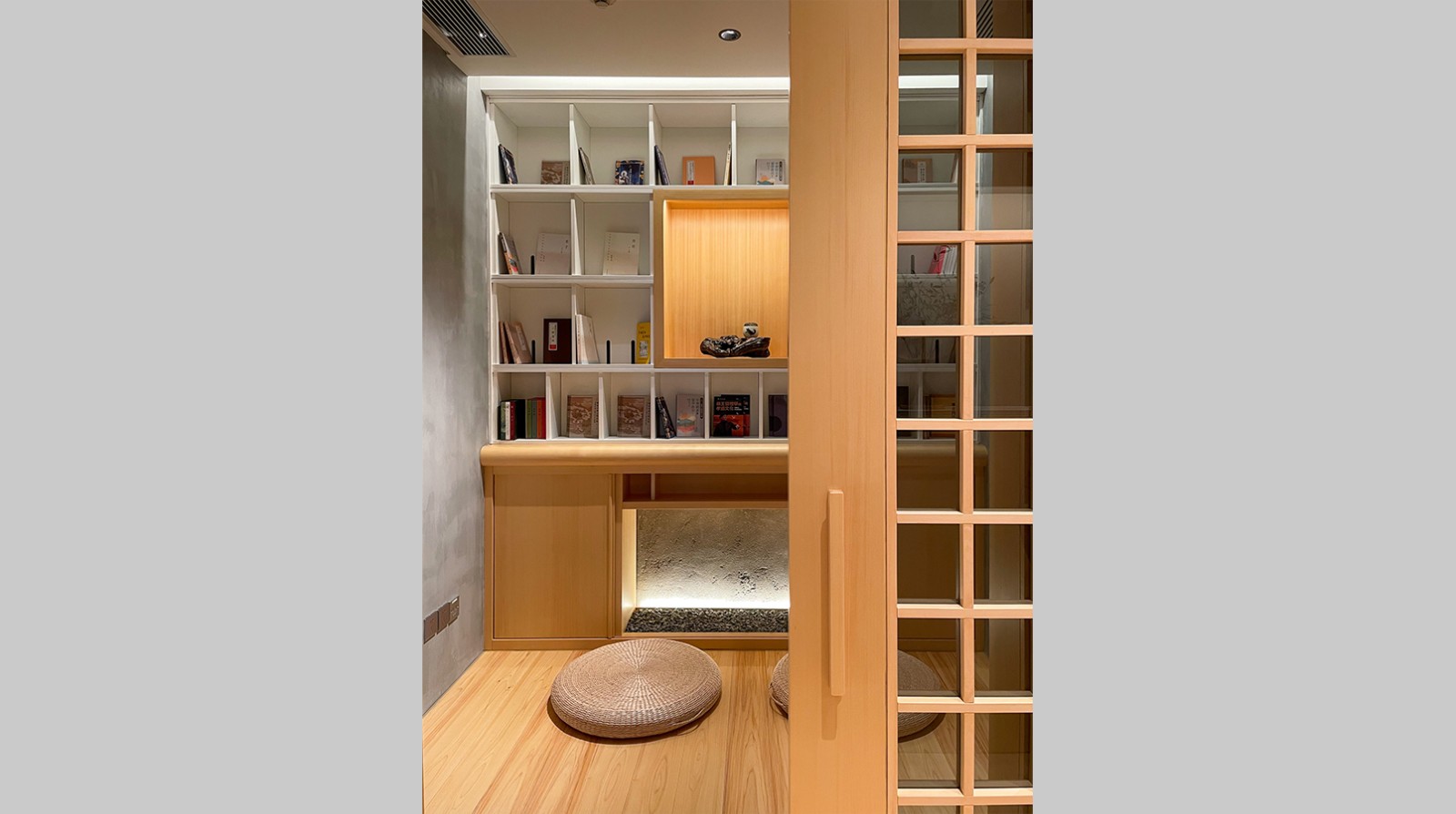

小木作、傢俱

以﹁人﹂為考,所有交往功能的活動家具為實木製品,採用傳統工藝製作。借鑒中古時期的傢俱概念,為多功能區設計定制了一套多功能組合傢俱,

按傳統榫卯結構製作,可依照不同的功能,如會議、講座、展示、聚餐等進行編排重組;以﹁物﹂為考,所有的收納類櫥、櫃採用板式工藝進行製作安裝。

陳設

按空間等級,序列,分別設置或辟出承台、壁龕、格架作陳設容器,陳設物可分別依主題,節氣等以﹁禮﹂、﹁賞﹂之別進行陳列。

用材

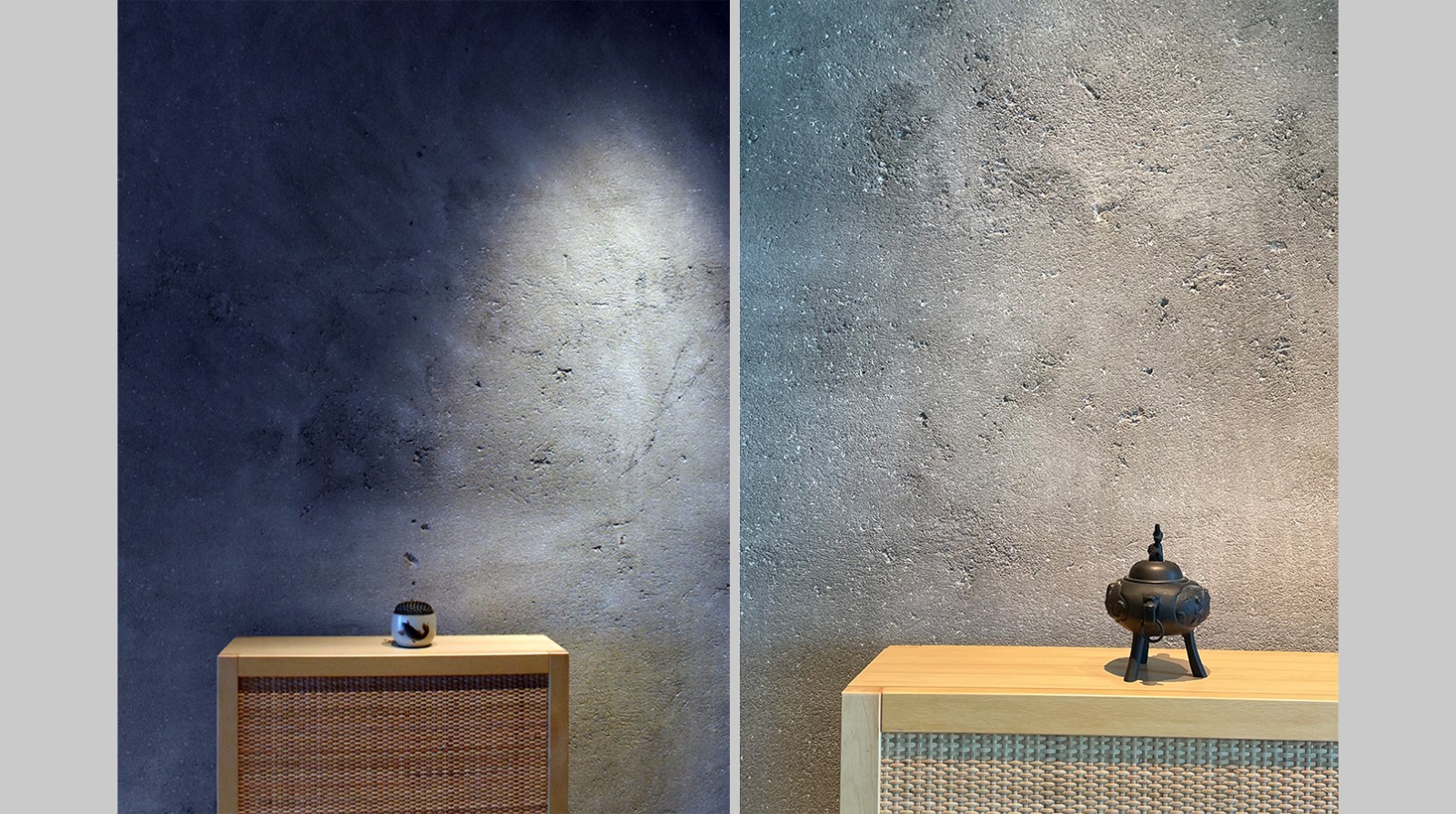

利用、重組所獲之原場地裝修材料,包括既有鋁質吊頂、架高地台板系統作﹁天、地﹂兩面裝修;以檜木為小木作及傢俱主材;以泥水工程為輔作,包括磨光的水泥批蕩地面,微水泥牆身批蕩,以及兩處顯露原批蕩面的牆體作為特色工藝呈現。

後記三則

崇其理,以古為尊

本專案的設計過程也是對古文化的溯源、學習的過程,透過對傳統建築,繪畫,飲食等諸多環節的瞭

解和和借鑒,所建造之場景也是對古代,特別是高足傢俱尚未出現之前人們的獨處與交往的方式以及場景所進行的設想。因此,在實際的操作中也是對這個設想的執行,包括脫下鞋履,放下(身與心的)包袱而入,席地而坐的體驗。希冀來訪、參與者在眼觀,耳聞,口嘗,鼻息,軀感,足抵的過程中全方位體驗借﹁我﹂創作、傳遞的﹁古華夏文明﹂氣息。

﹁無﹂-﹁有﹂

現代史家、學者推崇的上古文明博大而精深,人的修養達到很高的境界,為後世所難以企及。設計者能力之所限,既有之努力可能僅觸及其塵微,稍有寬慰的是,每每面對多功能區不設一物時所目睹之﹁空﹂,比照在滿足各類不同的使用需要時所呈現的諸多﹁有﹂的形式,總令人想到《道德經》中對空間生成原理的描述:

三十輻共一轂,當其無,有車之用。

埏埴以為器,當其無,有器之用。

鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。

故有之以為利,無之以為用。

何以修身?

我對委託人致力於傳統文化所持之投入、所持之努

力深表敬意,也對現代人與傳統文化之間所存之隔閡不乏疑慮。對於一個工程項目,設計師所起的作用,往往需要通過運營成果進行評價。然而,對傳統文化的學習,離不開﹁正心、修身﹂這個前提。人,於某事、物的認知可能是多方面而立體的,更有可能經歷不同的時段,於過往的種種是否能進行理性的反省和思考,往往是能夠立下決心進行修正的前提,簡而言之,對過去的﹁自己﹂認知越深,對當下的修煉或會愈加勤奮而持久。世上諸事莫不如此,或許正是由於上述的思考,我有意無意之間產生了一個特殊的意念,在多功能區域的兩側牆體採用了﹁逆向設計﹂的方式,不作任何表面裝修,把原有的批灰層鏟至見底,這個﹁底﹂即是原有的土建批蕩層,從而露出粗糲、 斑駁的肌理,這個﹁見底﹂工程頗為艱辛,剷除批灰本身不易,再用鋼絲刷以寸為基數進行整體清理。

最後,餘下的點狀灰跡在淋水濕潤後進行,逐點清除,而後不作任何修補,此項工作前後耗時大概六十餘(人)工。完工後,我以設計師的身份進行驗收,面對兩處赤裸裸地展現眼前,資訊龐雜的﹁抽象畫﹂依然需要﹁勇氣﹂去注視。在設計語言上,兩牆與其他﹁精細﹂的設計項目在視覺產生反差與抗衡,形成了視覺上的張力。然而,上述設計上的解讀是否於受眾有所裨益呢,我靜待有緣人的回饋……